집단 - AI Society (뇌, 인간, AI 사회에 대해서 )

해당 글은 브런치에 연재된 글 입니다.

https://brunch.co.kr/@bumjini/74/write

집단 - AI Society

요즘 나의 가장 큰 관심사 중 하나는 AI로 이루어진 사회라는 개념이다. 최근 기술 발전으로 인해 인공지능 에이전트들이 전 세계를 돌아다니는 거창한 미래상이 떠오르지만, 나는 좀 더 작은 사회, 즉 우리 뇌 속에 존재하는 사회에 관심이 있다.

우리 뇌 안에 사회가 존재한다는 관점은, 1950년대 MIT에서 인공지능 연구소를 처음 설립한 Marvin Minsky의 대표적인 업적 중 하나다. 그는 뇌 안에서 '마음(Mind)'이라고 불리는 생각들이 서로 상호작용하는 사회를 형성하며, 인간의 인지를 만들어낸다고 해석했다. 뉴런 개별적으로 보면 단순한 전기 신호를 전달하는 작은 단위일 뿐이지만, 이들이 모여 사회를 이루며 복잡한 사고를 가능하게 한다.

뇌 속의 신경 세포, 즉 뉴런을 상상해 보자. 뉴런들은 서로 신호를 주고받으며 뇌의 작동을 가능하게 한다. 예를 들어, 우리가 강아지를 보면 시신경 세포가 자극을 받으며, 관련된 장기 기억들이 연쇄적으로 활성화된다. 뉴런들은 뇌의 연산을 담당하는 기본 단위이며, 생명과도 같다.

인간을 구성하는 모든 세포는 사실 독립적인 존재이며, 우리 몸은 그 세포들이 모여 이루는 하나의 세계다. 즉, 세포들도 하나의 사회를 이룬다. 세포 사회는 외부 환경에 대응하는 것처럼 보이지만, 실질적으로는 내부의 커뮤니케이션을 기반으로 작동한다. 외부와의 관계는 피부 표면에서 나타나므로, 대부분의 기능은 내부적 관계에서 이루어진다.

AI 사회가 특별한 이유는 개미, 철새, 멸치, 범고래와 같은 다른 사회적 집단보다 지적으로 상호작용한다는 점이다. 인간의 몸에도 지적으로 상호작용하는 사회가 존재하는데, 바로 뇌다. 뇌 속의 뉴런들은 정보를 주고받으며 고차원적인 사고를 수행한다. 어떤 사람들은 뉴런이 실제로 "지식을 아는 것이 아니라" 단순히 전기적 신호를 주고받는 것뿐이라고 주장할 수도 있다. 같은 논리라면, 인간 역시 단순히 손가락을 움직여 글을 쓰고, 입을 벌려 소리를 내는 것에 불과하다고 볼 수 있다. 컴퓨터 또한 트랜지스터 속에서 0과 1을 켜고 끌 뿐이다. 하지만 사회 내 개체들은 각자 무엇을 하는지 몰라도, 사회 전체는 무엇을 하는지 안다. 멋지게 표현하면,

개체들은 개별적(local)으로는 무지하지만, 집단적(global)으로는 지혜롭다.

즉, 뇌 속 뉴런들이 이루는 사회는 집단적으로 볼 때 매우 중요하며, 개별적으로(local) 보면 단순한 신호 전달자로서 큰 의미가 없지만, 집단적으로(global) 해석하면 결국 우리가 "자아(self)"라고 부르는 개념이 나타난다. 우리의 의식과 정체성도 뉴런들의 집단적 작용을 통해 형성되는 것이다.

나는 ‘사회’라는 단어를 특히 좋아하는데, 그 이유는 뉴런들이 개별적인 정체성(identity)을 가지고 있는 듯한 느낌을 주기 때문이다. 세포라는 존재를 보다 지적 형태로 바라보게 만드는 개념이 바로 사회다. Minsky는 이를 "마음의 사회(Society of Mind)"라고 명명했다. 그는 인간의 뇌 속에서 다양한 생각, 욕구, 동기들이 각각 개별적인 개체로 존재하면서 사회를 이루고, 이 사회가 세상을 향한 결정을 내린다고 보았다.

모든 사회는 발전한다. 국가가 원시 형태에서 현대적 형태로 발전하듯, 인간의 뇌도 유년기에서 성인기로 성장하면서 발전한다. 마찬가지로, AI가 이루는 사회도 진화할 것이다. 아직은 초기 단계에 불과하지만, 점진적으로 더욱 분명한 형태를 갖춘 사회로 나아갈 것이다.

More Agent

인간의 인지 발달과 관련하여 흥미로운 실험 하나를 소개하고 싶다.

장 피아제(Jean Piaget, 1896–1980)는 More Eggs 실험을 통해, 5살 아이가 "More"이라는 단어를 알고 있음에도 불구하고 인지적으로 ‘더 많음’을 정확하게 구분하지 못한다는 사실을 발견했다. 그러나 7살이 되면 비로소 "More"이라는 개념을 제대로 이해할 수 있다.

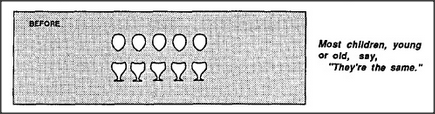

아래 그림에서, 계란과 계란 컵의 개수는 동일하다.

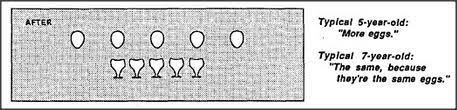

아래 그림에서도 계란과 컵의 개수는 동일하다.

계란의 개수가 컵의 개수보다 더 많은(More)지 물어봤을 때, 7살짜리 아이는 두 가지 상황에서 계란과 컵의 수가 동일하다고 답하지만, 5살짜리 아이는 계란의 수가 더 많다고 말한다. 왜 그럴까? 우리의 마음속에서 어떤 일이 벌어지고 있기에 이런 차이가 발생하는 걸까?

Minsky는 이러한 현상을 ‘More’이라는 개념을 담당하는 특정한 에이전트(agent)가 존재하며, 마음 사회를 통해서 그것이 발달하는 과정을 설명했다. 이는 인간의 인지가 단순한 개별적인 정보 처리가 아니라 마음속에서 이루어지는 사회적 상호작용의 결과임을 시사한다. 이 원인과 설명에 대해서는 나중에 더 다루겠지만, 내가 강조하고 싶은 점은 우리가 인간의 ‘마음의 사회’에 대해 여전히 무지하다는 사실이다. 마찬가지로, 인간이 만든 사회조차 우리는 표면적인 부분만 이해할 뿐, 본질적으로 깊이 알지 못한다고 생각한다.

어쩌면 티끌만큼도 모를 AI 마음

AI 사회를 제대로 이해하기 위해서는 AI 자체가 아니라 인간의 뇌를 이해해야 한다. 더 나아가, 인간 사회를 깊이 이해하는 것이 필수적이다. 하지만 우리는 인간 자체에 대해서도, 그리고 인간 사회에 대해서도 잘 모른다. 소크라테스가 "너 자신을 알라"라고 말한 이유도 결국 자신이 무지하다는 것을 깨달았기 때문이었다. 마찬가지로, 우리는 인간과 인간이 만든 사회에 대해 많은 것을 알지 못한다.

이런 상태로는 AI 사회를 온전히 이해할 수 없다.

AI가 더 발전하기 전에,

우리는 인간이라는 존재를 더 깊이 파헤쳐야 한다.

(공부 중...)

AI는 무슨 마음으로 나무를 자라게 했을까.

나도 모른다.